San Giovanni Cassiano

BIOGRAFIA

Estratto da “San Giovanni Cassiano - La

sua dottrina spirituale”

di

Suor Marie-Ancilla, O.P. Ed. la THUNE 2002

(Libera traduzione dal francese

[1]

)

Giovanni Cassiano è una figura di notevole rilievo del V secolo. Una vasta

cultura e numerosi viaggi gli hanno permesso di esercitare un'influenza

considerevole sul suo tempo e nei secoli seguenti.

A. Gioventù

Giovanni Cassiano

[2] nacque verso il 360 per alcuni , per altri

verso il 365, nell'Europa centrale, l'attuale Romania.

“La patria di Cassiano deve essere cercata nella parte Occidentale del

territorio dipendente dalla città di Histria, vicino al limite che lo separa da

quello di Ulmetum, da qualche parte nella valle del Casimcea, vicino al

villaggio attuale di Sheremet, cioè a 40 km circa a nord-ovest della moderna

città di Constantza. [...] Sembra così che il nome di Cassiano sia legato ad una

zona rurale della città di Histria. L'impiego di questo nome si è mantenuto per

più di un secolo per il motivo di essere legato alla terra e non ad una famiglia.

Si spiega così il nome stesso che porta il nostro Giovanni Cassiano:

non si è abbastanza osservato ciò che ha di strano l'accoppiamento di un nome

cristiano ad un cognomen di tipo

classico: tutto diventa chiaro se Cassianus fosse non un cognome, ma in un certo

qual modo un'etnia, mettendo in risalto

l'origo

significativo del

nostro monaco sciita: Johannes Cassianus dovrebbe in un certo qual modo

rendersi in italiano con “Giovanni il Cassiano„„.[3]

Nel IV secolo, questa regione era un luogo di incontro tra il mondo latino e

quello greco. Cassiano ereditò dunque una doppia cultura. Questo è importante per

comprendere l'influenza che eserciterà sulla tradizione monastica, sia d'Oriente

che d'Occidente. Egli potrà fare passare nella Gallia tutta l'eredità monastica

ricevuta in Oriente – legata fino ad allora alla cultura greca –, trovando

l'adeguato

vocabolario latino per dirlo, pur mancando al latino parlato nel suo paese la

purezza della lingua.

Cassiano è nato in una famiglia cristiana agiata che tenne sempre in grande

stima:

“Il

ricordo della loro devozione e della loro pietà ci fortificava molto in questo

disegno [...]. Il nostro spirito ci rappresentava incessantemente la bellezza di

questo paese dove siamo nati, e che è l’antica eredità ricevuta dei nostri

antenati„ (Coll.,

24,1).

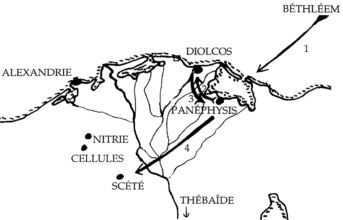

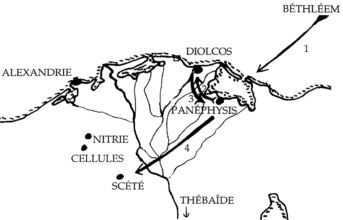

B. A Betlemme

Dopo avere ricevuto un’eccellente formazione classica (Cfr. Coll.,

14,12), ancora molto giovane (Coll., 17,7; Inst., Prefazio 4),

egli disdegnò “il suolo della sua patria„ e “le delizie del mondo„ (Coll.,

1,2) e partì con il suo amico Germano con il quale era “uno spirito ed un’anima

in due corpi„ (Coll., 1,1). Si recano in un monastero di Betlemme (Inst.,

3,4), nella Provincia romana della Siria “che non è distante dalla grotta dove

il Nostro Signore ha voluto nascere dalla Vergine„ (Inst., 4,31; Cfr.

Coll., 11,1; 20,1).

Questo primo contatto con il monachesimo cenobitico – che durò soltanto due anni

(Coll., 19,2) – gli permise di arricchirsi della tradizione cenobitica

del monachesimo palestinese. Ma desiderò vivamente fare l'esperienza del

monachesimo egiziano:

“La nostra vita monastica incominciò in un monastero di Siria. Là imparammo i

primi elementi della fede e facemmo qualche progresso; però ben presto sentimmo

il desiderio di una perfezione più alta e decidemmo di recarci in Egitto„ (Coll.,

11,1).

Il monachesimo palestinese non aveva

tradizioni mistiche, contrariamente all'evoluzione apportata al monachesimo

egiziano dal monaco Evagrio. Così Cassiano ed il suo amico desiderarono recarsi in

Egitto. Dopo i molti anni passati in Egitto, Cassiano parlerà “della mediocrità

della vita quotidiana„ nel suo monastero di Betlemme.

Cassiano chiede dunque il permesso di partire per l’Egitto, mentre era ancora

adolescente (Coll., 14,9), probabilmente a seguito di una visita

dell’abate Pinufio nel suo monastero. Quest'ultimo fuggiva dal suo monastero dove

era troppo conosciuto, per nascondersi:

“Abbiamo veduto di persona l’abate Pinufio. Quando ancora egli era prete in un

grande monastero dell’Egitto, posto non lontano dalla città di Panefisi. (…) E

così, salito su di una nave, cercò di raggiungere i territori della Palestina,

credendo di potervi dimorare più nascosto se fosse riuscito a portarsi in

luoghi, nei quali perfino il suo nome mai era stato udito. Quando vi fu

arrivato, subito raggiunse il nostro monastero, situato non lontano dalla

grotta, nella quale s’era degnato di nascere dalla Vergine nostro Signore Gesù

Cristo. Ma non poté rimanervi nascosto se non per un tempo molto breve [...]

Infatti alcuni fratelli, giunti fino ai Luoghi Santi dall’Egitto per pregare, lo

riconobbero e a forza di preghiere e di suppliche riuscirono a ricondurlo al

loro monastero “ (Inst.,

4,30-31).

Esitando a lasciare partire Giovanni e

Germano, il loro abate chiese loro di promettere dinanzi a tutti i fratelli che

sarebbero ritornati entro breve tempo (Coll., 17,5; Cf. Ibid., 17,2;

18,2); ciò che essi fecero.

“Volevamo giungere fino al deserto lontano della Tebaide, per visitare il più

gran numero possibile di quei santi monaci la cui fama aveva sparso il nome

per tutta la terra. Ci sospingeva a questa impresa il desiderio di conoscere

questi santi uomini, se non proprio quello di gareggiare con loro in santità.

Alla fine della navigazione giungemmo ad una città egiziana chiamata Tenneso.

Essa è circondata dalle acque: da una parte ha il mare, dall’altra laghi salati

„(Coll.,

11,1; Cf. Prefazione dei libri 11-17).

La scelta di questo luogo è

probabilmente legata al fatto che l’abate Pinufio – la cui umiltà aveva

impressionato Cassiano, in occasione del suo passaggio a Betlemme – aveva là il

suo monastero.

C. in Egitto

1. Panefisi

Cassiano e Germano sbarcano a Tenneso e raggiungono il deserto di Panefisi, dove

apprenderanno come si conduce la vita monastica nelle comunità dell'Egitto. Sono

avidi “di essere istruiti nella scienza dei santi„, desiderosi di un'alta

perfezione (Coll., 20,2).

Cassiano ha un colloquio con famosi abati. Scopre, grazie all'insegnamento

dell’abate Cheremone, la bellezza della carità – è a lui, infatti, che Cassiano

attribuisce le conferenze 11-13. Ha un colloquio ancora con l’abate Nestore e

con l’abate Giuseppe (Conferenze 14-15 e 16-17). L’abate Giuseppe gli è di

grande aiuto per il caso di coscienza che si pone a lui ed al suo amico. Poiché

una volta in Egitto, si rammaricano di avere promesso al loro abate di Betlemme un pronto ritorno. L’abate Giuseppe libera la loro coscienza con il suo consiglio: il

monaco, dice loro, non deve legarsi con un impegno assoluto; deve conservare la

sua libertà di giudizio per distinguere ciò che è il meglio (Coll.,

17,25). Cassiano ed il suo amico restarono dunque in Egitto. – Soltanto dopo

sette anni si recarono in Palestina per compiere la loro promessa. Vi restarono

poco tempo, ma questo passaggio permise loro di ristabilire le relazioni di

carità con il loro monastero (Coll., 17,30).

2. Diolco

Liberati dai loro scrupoli, si recano dunque a Diolco, nel delta del Nilo, dove l’abate Piamun li istruisce sulla vita anacoretica:

“Dopo la vista e la conversazione dei tre vegliardi, le cui Conferenze io ebbi

già la possibilità di esporre in qualche modo [...],

noi, spinti ormai dalla brama di visitare le altre regioni dell’Egitto, nelle

quali risiedeva un numero anche più grande e di maggior perfezione di uomini

santi, giungemmo al borgo di Dioico, situato su una delle sette bocche del fiume

Nilo [...]. il nostro sguardo si fissò, come su un altissimo faro, sull’abate

Piamun, [...]era il più anziano di tutti gli anacoreti che colà dimoravano, e

anche il loro sacerdote “(Coll., 18,1).

3. Panefisi

Essi ritornarono, in seguito, nel deserto di Panefisi dove cercarono di incontrare

l’abate Pinufio che li ricevette con molta carità. Ascoltarono il celebre sermone

impartito dall’abate, in occasione di una vestizione. Vi si tratta giustamente

della perfezione:

“E

perché tutti questi suggerimenti, disseminati fin qui in un discorso abbastanza

ampio, restino fissati più facilmente nel tuo animo ed aderiscano tenacemente ai

tuoi sensi, io ne trarrò un breve riassunto affinché tu possa, proprio nella

brevità e nel compendio di tutti questi precetti, mantenerne il ricordo nella

loro complessità. Ascoltane dunque tutta la serie ordinatamente in modo che tu

possa, senza troppe difficoltà, salire fino alla sommità della perfezione.

Il principio della nostra salvezza e della nostra saggezza è, dunque, il timore

del Signore (cf. Pr 9, 10). Dal timore del Signore deriva una compunzione

salutare. Dalla compunzione del cuore scaturisce la rinuncia, vale a dire, la

privazione volontaria ed il disprezzo di tutti i beni. Da questa privazione di

tutto nasce l’umiltà. Dall’umiltà si genera la mortificazione di ogni volontà

propria. Per effetto della mortificazione della volontà vengono estirpati tutti

i vizi. Con l’eliminazione dei vizi sorgono, fruttificano e crescono le virtù.

Con lo sbocciare delle virtù si acquista la purezza del cuore. Con la purezza

del cuore si raggiunge il possesso della perfezione, tutta propria della carità

apostolica „ (Inst.,

4,43).

È probabilmente un insegnamento dello

stesso filone, ascoltato da Cassiano a Betlemme, che gli aveva dato il desiderio

di andare a visitare i monaci dell'Egitto. Con queste parole, lui ed il suo

amico scoprirono l’ardua via della rinuncia più elevata con, in cima, la

perfezione della carità apostolica (Coll., 20,1-3). Ma si accorgeranno

fra non molto che si va ancora più su nella perfezione.

L’abate Pinufio “insistette molto", riporta Cassiano, "per farci decidere a

restare nel suo monastero. Ma la fama del deserto di Scete ci invitava„ (Coll.,

20,12).

4. Deserto di Scete

Il deserto di Scete era “il soggiorno dei più famosi fra i Padri in condizione

monastica„. Essi vi incontrano l’abate Pafnuzio, sacerdote del luogo (Coll.,

3,1; 18,15) e numerosi monaci

[4] che distribuirono loro il proprio

insegnamento. Le loro conferenze sono riportate nel libro I ed in una parte del

libro III (Coll., 20-24). Cassiano riassume così i vantaggi di questi

incontri:

“Noi avevamo creduto di poter raggiungere il culmine della perfezione con la

prima rinuncia, che era quella in cui ci trovavamo impegnati con tutte le nostre

forze; ora invece scoprivamo di non aver visto neppure in sogno le vette della

vita monastica. Riguardo alla seconda rinuncia, qualcosa c’era stato detto nei

monasteri dei cenobiti, ma della terza, cioè di quella che contiene tutta la

perfezione e supera le prime due in modi innumerevoli, non avevamo sentito

neppur parlare “(Coll.,

3,22).

La prima rinuncia consiste nel lasciare

il mondo, la seconda nella lotta contro i vizi, la terza nella completa

purificazione dei pensieri per aderire incessantemente a Dio nella

contemplazione. L'influenza evagriana è manifesta

[5] .

Un evento importante segnò il lungo soggiorno di Cassiano a Scete. Il vescovo

Teofilo di Alessandria pubblica, nel 399, una lettera festale che annuncia la

data della festa di Pasqua. Egli vi condanna l'antropomorfismo. Numerosi monaci

avevano aderito a questa eresia ed ebbero difficoltà ad accettare la lettera.

Solo il monastero dell’abate Pafnuzio (un monastero su quattro) la ricevette:

“Il fatto suscitò vivo malcontento in quasi tutti i monaci egiziani, i quali,

per la semplicità della loro mente, erano caduti in quell'errore. [...] i monaci

che abitavano nel deserto di Scete, che superavano in scienza e pietà tutti

quelli degli altri monasteri egiziani, rifiutarono la lettera pastorale di

Teofilo. Fra tutti i monaci – sacerdoti, - ci fu solo l'abate Pafnuzio,

superiore della nostra congregazione, che si dichiarò pronto ad accettarla. Gli

altri, che presiedevano le tre Chiese del deserto, non permisero neppure che

quella lettera fosse letta nelle pubbliche assemblee dei monaci „ (Coll.,

10,2; Cf.

Ibid.,

10,3;

Inst.,

8,2-4).

Il soggiorno in Egitto era durato quasi

dieci anni.

D. Costantinopoli (400) - Roma (405)

Antiochia - Roma

Teofilo, che era stato amico di Evagrio, fa bruscamente dietrofront e combatte

l’origenismo

[6] , e quindi Evagrio, che era discepolo di

Origene. Evagrio era appena morto nel 399, e Cassiano, Germano ed i loro amici

lasciano l'Egitto lo stesso anno

[7] .

Nel 400, Teofilo fa espellere i monaci origenisti con la forza. I monaci di

Scete sono obbligati a disperdersi e si rifugiano a Gerusalemme, poi da Giovanni

Crisostomo. È probabilmente con loro che Cassiano raggiunse Costantinopoli. Egli

vi

fu ordinato diacono da Giovanni Crisostomo (Cfr. Gennadio), e Germano

sacerdote. Ma l'accoglienza fatta da Giovanni Crisostomo ai monaci origenisti

gli valse l'ostilità di Teofilo che finisce per ottenere il suo esilio.

Nel 404, data dell'esilio del patriarca Giovanni, Cassiano si reca a Roma per

portare al papa una lettera del clero di Costantinopoli a favore del loro

vescovo

[8] .

A Roma, si lega d'amicizia con il papa Innocenzo I che lo stima e si confida con

lui. Qui fa anche la conoscenza di un giovane diacono che diventerà il papa san

Leone Magno.

È certamente a Roma che morì Germano, poiché dopo non se ne trova più traccia.

Cassiano restò a Roma o andò ad Antiochia dove il vescovo lo avrebbe ordinato

sacerdote, poi caricato nuovamente di un'ambasciata a Roma? I pareri sono

discordi.

E. Marsiglia (415?)

1. Cassiano e la vita monastica

Verso il 415 troviamo Cassiano a Marsiglia dove morì verso il 435. Egli

trasmetterà in occidente, grazie alla sua doppia cultura greca e latina,

adattandola, la dottrina spirituale lungamente assimilata in Egitto. La sua

esperienza è, infatti, molto ricca. Ha vissuto in un monastero ed ha condiviso

la vita degli anacoreti in una cella in pieno deserto. Ha potuto intrattenersi

con i più prestigiosi Padri del deserto. Senza contare la sua esperienza

diplomatica che lo ha messo al corrente delle grandi questioni della Chiesa del

suo tempo.

“La regione nella quale egli si installa conosce una vita monastica fiorente; il

vescovo di Apt, Castore, ha appena fondato un monastero a Lérins, diretto da

santo Onorato, ben presto descritto come “un monastero immenso„. È per tutti

questi monaci che Cassiano scriverà le sue conferenze e le sue istituzioni. “

[9]

Una lettera apocrifa del V secolo

riporta che egli fonda “due monasteri, cioè uno di uomini e l'altro di donne„,

che sarebbero le abbazie di San Vittore e quella di San Salvatore. “A Cassiano

furono affidati dal vescovo di Marsiglia, Procolo, i monaci che

quest'ultimo avrebbe riunito attorno a sé „

[10] . Ma dopo essere stati a lungo

considerati come acquisiti, questi fatti sono rimessi in questione dagli

specialisti.

Tuttavia si ha una prova da Gennadio, sacerdote della chiesa di Marsiglia che

viveva al tempo del papa Gelasio 1° (492-496), sull'attività di Cassiano a

Marsiglia, nel suo De viris illustribus – che dà una breve notizia su

tutti gli scrittori cristiani del V secolo:

“Cassiano

che era d'origine sciita fu ordinato diacono da Giovanni il Grande (Crisostomo), vescovo di

Costantinopoli. Nei pressi di Marsiglia, fondò, dopo l'ordinazione sacerdotale, due

monasteri, uno di uomini, l'altro di donne. Tutti e due esistono ancora. Guidato

dall'esperienza e da uomo informato, o per meglio dire, trovando le parole

giuste e traducendo i suoi propositi con l'esempio, scrisse tutto ciò che è

utile e necessario alla professione di tutti i monaci. Trattò in tre libri dell’abito

dei monaci, del modo di pregare e di salmodiare ad ore regolari,

così come lo si rispetta giorno e notte nei monasteri egiziani. Scrisse un libro

riguardante l'origine e la natura della

vita monastica;

infine, otto libri riguardanti gli

otto rimedi agli otto vizi capitali;

ogni libro tratta di un rimedio. Redasse con ordine gli incontri che ebbe con i

Padri dell'Egitto sul

progetto ed il fine del monaco, sul discernimento, sulle tre vocazioni al

servizio di Dio;

sul combattimento della carne contro lo spirito e del combattimento dello spirito contro la carne;

sulla natura di tutti i vizi, sulla morte dei santi e l'incostanza dell’anima,

sulla qualità della preghiera, la perfezione, la castità, sulla protezione

divina, sulla scienza spirituale, i carismi divini, sull'amicizia, su ciò che è

definibile e ciò che non lo è, sui tre tipi di monaci nell'antichità, sui

quattro nuovi tipi, sull'impegno della vita cenobitica ed eremitica, sul valore

riparatorio della penitenza, sul riposo della Pentecoste, sugli angeli notturni,

sulle parole di Paolo:

“Non faccio ciò che voglio, ed il male che non voglio, io lo faccio„

(Rm 7,19) e sulla

mortificazione.

Per finire, su richiesta di Leone, il vescovo di Roma, compose un'opera contro

Nestorio, in sette libri, a proposito

Dell'incarnazione di Nostro Signore.

È componendo quest'opera che morì nei pressi di Marsiglia, sotto il regno di

Teodosio e di Valentiniano. “

[11]

L'elemento più significativo del soggiorno di Cassiano in Provenza è

indiscutibilmente la sua attività letteraria. Redige per dei monaci – cenobiti o

eremiti – che esistono già nella regione

[12] , le Istituzioni cenobitiche

(verso il 421) e le Conferenze spirituali (verso il 426), come fa notare

la lista lasciata da Gennadio. Non si tratta semplicemente per Cassiano di

ritrasmettere insegnamenti ascoltati. Vuole collegare i suoi lettori alla scuola

dei monaci dell'Egitto:

“Ma ecco che ora gli autori stessi delle

Conferenze entreranno nelle celle dei vostri monaci, per mezzo di questi

volumi, e li faranno ogni giorno lieti della loro compagnia, si lasceranno porre

delle domande e daranno le loro risposte„ (Coll.,

Prefazione del libro III).

Sono state conservate delle testimonianze sul titolo di “santo„ dato a Cassiano.

Il papa Gregorio Magno cita san Cassiano in una lettera ad una badessa di

Marsiglia. I papi Urbano VIII e Benedetto XV dichiarano che non è permesso

metterne in dubbio la sua santità. E soprattutto, la sua festa liturgica si

celebra tanto in Oriente (28 o 29 febbraio) che in Occidente (il 23 luglio,

nella diocesi di Marsiglia).

2. Cassiano ed il movimento

provenzale

Cassiano porta a Marsiglia gli insegnamenti molto concreti dei Padri del deserto

con l’intento contemplativo che era quello dei monaci di Scete. Il suo

insegnamento si diffuse a Marsiglia, a Lérins, nelle isole di Hyères e

raggiunse l'interno della Provenza. Tutto un gruppo di monaci condivise poco a

poco questo ideale, Ilario d’Arles (vescovo dal 430 al 449), Valeriano di Cimiez

– nei pressi di Nizza – (vescovo dal 439 al 461), Vincenzo di Lérins (abate di

Lérins dal 434 al 460) e Fausto di Riez (vescovo fino alla sua morte verso il

495)

[13] – tutti e quattro sono stati monaci di

Lérins –: li si chiamerà i “monaci provenzali„. È importante osservare che la

conferenza 13 di Cassiano che tratta della grazia e della libertà, argomento che

sarà all'origine del movimento provenzale, è indirizzata a Onorato, fondatore di

Lérins ed ad Eucherio, monaco di Lérins. Questi monaci fecero parlare di sé per

questa teologia, su cui si basava implicitamente la loro ascesi.

La loro ascesi, infatti, era plasmata della tradizione spirituale orientale,

fondata sulla teologia comune dei Padri greci. Il sinergismo ne era il cuore.

Ma, l'inizio del V secolo, in occidente, è segnato dalla controversia che oppone

Agostino a Pelagio. Pelagio difendeva l'autonomia dell'uomo “contro una

concezione pessimista della natura umana. Affermava che, nonostante la caduta

originale, l'uomo può operare la sua salvezza con le sue proprie forze. „

[14]

Agostino sosteneva che solo Cristo può liberare l'uomo dal peccato originale e

che senza la grazia proveniente da Dio, l'uomo non può cominciare nessuna buona

opera

[15] , poiché “il peccato originale ha

corrotto la natura umana ad un punto tale che, senza la grazia, con il libero

arbitro che ha conservato, l'uomo può soltanto scegliere il male„.

[16] L' “inizio della fede„

[17] è un dono di Dio: l'uomo non può averne

l'iniziativa e questa grazia è completamente gratuita poiché non si basa su

alcun merito precedente.

I monaci provenzali sentirono la loro ascesi messa in pericolo da questa

teologia che, indurita dai partigiani di Agostino, non sembrava lasciare alcun

posto all'uomo. Se la grazia fa tutto, a cosa serve l’ascesi?

Cassiano mette l'accento soprattutto su due punti:

a.

Dopo il peccato di Adamo e prima della venuta di Cristo, l'uomo ha una certa

autonomia. Tutto il Vecchio Testamento testimonia l'esistenza del nostro libero

arbitro dopo la caduta di Adamo (Pr 4,23; Sal 118,112; Is

52,2; ecc.). Gli ebrei erano naturalmente capaci di distinguere ciò che è giusto

così come la Scrittura ce lo mostra

[18] . I Padri greci hanno la profonda

convinzione che l'immagine di Dio nell'uomo è stata offuscata e non distrutta.

Anche prima della redenzione, la grazia di Dio è all'opera ed il desiderio del

bene esiste nell'uomo. Gli ebrei portavano la legge naturale dentro se stessi:

“Che l’uomo abbia ricevuto fin dal momento della creazione la conoscenza infusa

di tutta la legge, appare evidente dal fatto che prima della legge scritta, e

prima del diluvio, gli uomini giusti già osservavano i comandi della legge„ (Coll.,

8,23).

Il Decalogo era iscritto nel loro cuore. La Legge scritta è stata data a Mosè

soltanto successivamente: gli occorreva un aiuto esterno, essendo stata alterata

la legge naturale. È la replica pura e semplice della dottrina di Ireneo.

[19]

b.

L'uomo liberato da Cristo può promuovere il bene, anche se ha bisogno dell'aiuto

di Dio per condurre la sua buona opera al suo compimento.

La grazia di Cristo rende l'uomo alla vita, libera la sua libertà, anche se la

natura umana resta vulnerabile, in preda all'influenza delle passioni. Il libero

arbitro è, infatti, propenso al male, sia per ignoranza del bene, sia per

seduzione delle passioni. Esso è diviso.

La grazia previene, dirige e sostiene la volontà dell'uomo:

“E allora, tanto per confrontare qualcosa di umano con l’incomparabile clemenza

del nostro Creatore, non certo per paragonarne la pietà, ma solo per richiamarmi

a qualche somiglianza di indulgente comprensione, eccone un esempio, quello di

una madre comprensiva e premurosa: per un certo tempo ella tiene in braccio il

suo figlioletto fino a quando non possa insegnargli a camminare; poi ella gli

permette di trascinarsi per terra, quindi lo tiene per mano con la sua destra,

perché si sforzi, stando ritto, a porre un piede dopo l’altro; se lasciato solo

per un poco, lo vede traballare, subito lo riafferra; lo trattiene, se vacilla;

lo rialza, quando cade; vigila, perché non ricada; oppure, permettendo che egli

cada leggermente, subito lo rialza dopo la caduta. Poi, quando essa l’avrà

allevato fino a raggiungere la fanciullezza e la robustezza dell’adolescenza e

della giovinezza, gli affianca alcuni pesi per la fatica, non perché ne sia

oppresso, ma perché si eserciti, e così ella lo prepara a gareggiare con i suoi

coetanei. Quanto più dunque il Padre celeste di tutti conosce chi Egli debba

portare sul grembo della sua grazia, chi rendere esercitato nell’uso del libero

arbitrio per assuefarsi alla virtù in presenza sua; e intanto Egli aiuta chi

s'affatica, esaudisce chi lo invoca, non abbandona chi lo ricerca, e toglie dai

pericoli chi frattanto non se ne rende nemmeno conto“ (Coll.,

13,14 -

Conferenza 13 estratta da "Conferenze ai monaci" - Traduzione e note a

cura di Lorenzo Dattrino, 2000, Città Nuova Editrice).

Ma la grazia non distrugge il libero arbitrio. Se l'uomo non può portare l'opera

della salvezza al suo compimento, può tuttavia desiderarla e disporsi a

compierla:

“Non bisogna credere che Dio abbia creato l’uomo in modo che non voglia né possa

mai compiere il bene. In caso diverso non avrebbe concesso a lui il libero

arbitrio, se avesse permesso che l’uomo volesse o potesse fare unicamente il

male e avesse disposto che, per quanto dipendeva da lui, né volesse né potesse

attendere al bene„ (Coll.,

13,12). “Dio infatti, non appena scorge in noi il sorgere della buona volontà,

subito lo illumina, lo sorregge e lo stimola, donando l'incremento a quel seme

che Egli stesso ha piantato e ha visto nascere con il nostro sforzo„ (Coll.,

13,8).

Cassiano riprende qui l'insegnamento del

suo maestro Giovanni Crisostomo: “Sta a noi scegliere e volere, a Dio di

condurre a compimento„

[20] . La volontà dell'uomo, dopo avere

ricevuto la grazia da Cristo, può abbozzare di per sé l'opera della salvezza,

benché non possa condurla al suo compimento. Cassiano prende l'esempio di un

contadino che coltiva la sua terra:

“Mai dunque l’orgoglio dell’uomo ardisca adeguarsi o accompagnarsi alla grazia

di Dio, e mai perciò ardisca di immettersi nei favori concessi da Dio al punto

di ritenere che le sue fatiche abbiano indotto Dio alla elargizione di quei

favori oppure che il provento di quei frutti copiosissimi sia dovuto ai meriti

della sua operosità. Piuttosto egli consideri e valuti con esame sincero il

fatto che non avrebbe potuto esercitare quegli stessi sforzi, intrapresi

unicamente perché indotto dal desiderio dell’abbondanza, se, ad attuare ogni

esercizio della sua attività rurale, non l’avessero sostenuto la protezione e la

misericordia del Signore: di fatto, la sua volontà e la sua operosità sarebbero

risultate inefficaci, se la divina clemenza non avesse inoltre concesso una

sovrabbondanza di operosità, altrimenti impedita dal sopraggiungere della

siccità o dall’eccedenza delle piogge„ (Coll.,

13,3).

È ben Dio che fa tutto: l'uomo non è la causa della sua salvezza, ma Dio non può

forzare il suo amore. Si stabilisce una sinergia

[21] tra la grazia di Dio e la volontà

dell'uomo. Il verbo greco sunergeô ha un senso più forte della sua

traduzione latina cooperare usata da Cassiano: esso indica che l'azione

di Dio è interna all'azione umana. Le due volontà, umana e divina, non sono

soltanto giustapposte e concomitanti. E ancora, non occorre dimenticare che

Cassiano esprime una teologia greca in termini latini.

Queste affermazioni si basano sulla dottrina della ricapitolazione insegnata in

tutto l'Oriente, al seguito di Ireneo. La libertà dell'uomo, incatenata dal primo

Adamo, è stata liberata dal secondo, cioè Cristo.

Cristo, con il suo amore fino al dono della sua vita, rende l'uomo alla sua

totale libertà: luogo dove viene a radicarsi la grazia. Questa non è altro che

la presenza dello Spirito, lo Spirito di filiazione, che rende l'uomo libero. Il

restauro dell'immagine tramite la liberazione della libertà e l'adozione

procedono di pari passo

[22] . E più fondamentalmente, per gli

orientali, non c'è opposizione tra la natura e la grazia. La natura umana è un

dono che Dio fa all'uomo, poiché creata a sua immagine ed a sua somiglianza.

“Questo dono primordiale basta a dimostrare l’anteriorità dell'azione divina

rispetto ad ogni azione umana„

[23] .

Queste basi del sinergismo non sono molto esplicitate da Cassiano poiché il suo

proposito ha uno scopo pratico più che teologico, ma se ne possono trovare

allusioni nelle sue Conferenze. Dice, ad esempio, nel contesto dei

digiuni:

“La vera libertà, poiché non esiste se non dove dimora il Signore, l'Apostolo la

dichiara con queste parole "Il Signore è Spirito, e dove è lo Spirito del

Signore, ivi è la libertà"„ (Coll.,

21,34).

È la restaurazione dell'immagine e la liberazione della libertà data all'uomo

come un germe destinato a crescere, che permettono che desideri di bene nascano

nel cuore e si protendano verso Dio. Queste volontà di bene non possono avere

buon esito senza la grazia di Dio, poiché l’anima è sottomessa al cambiamento ed

il cuore è trascinato tra le diverse passioni.

“E

così sempre la grazia di Dio coopera per il buon risultato con il nostro libero

arbitrio e in tutto lo sostiene, lo protegge e lo difende al punto che talvolta

essa esige e attende da quello alcuni sforzi di buona volontà, affinché non

sembri che essa concede i propri doni a un individuo del tutto addormentato e in

preda all’ignavia e all’ozio; la grazia di Dio cerca, in certo qual modo, le

occasioni per le quali, una volta scosso il torpore dell’inerzia umana, non

sembri irragionevole la larghezza della sua generosità, appunto perché essa

concede quei doni sotto l’appiglio del desiderio e dello sforzo. Ciò nonostante,

la grazia di Dio rimane gratuita, dato che essa concede, con larghezza

inestimabile e in vista di sforzi tanto ridotti e tanto irrilevanti, una gloria

immortale e doni di beatitudine eterna. La fede professata dal ladrone sulla

croce fu espressa da lui per primo (Cf. Lc 23,40), ma non per questo occorre

insistere e negare che a lui fu promessa gratuitamente la dimora nel paradiso

[...]. Ne segue dunque che, per quanto l’umana debolezza si sforzi, mai potrà

adeguarsi alla ricompensa futura e neppure riuscirà a sminuire con i suoi sforzi

la grazia di Dio al punto che questa non continui ad essere sempre gratuita.

Appunto per questo il suddetto maestro dei gentili, benché confessi d’aver

ricevuto la missione del suo apostolato dalla grazia di Dio al punto di

affermare: “Per la grazia di Dio sono quello che sono” (1 Cor 15,10), tuttavia

egli stesso dichiara d’aver risposto alla grazia divina fino ad asserire: “La

sua grazia in me non è stata vana; anzi, ho faticato più di tutti loro, non io

però, ma la grazia di Dio che è con me” (1 Cor 15,10). Infatti, dicendo “ho

faticato”, egli indica lo sforzo derivato dal proprio libero arbitrio; dicendo

“non io, ma la grazia di Dio”, egli indica l’efficacia della protezione divina;

dicendo “che è con me”, egli dichiara che essa ha cooperato, non con un

individuo ozioso e irresponsabile, ma con una persona dedita alla fatica e al

lavoro sudato„ (Coll.,

13,13).

L’ascesi, in questo contesto, aiuta la

volontà debole dell'uomo a riprendersi ed a fortificare la volontà verso il

bene, con l'aiuto di Dio. La grazia di Cristo ha rimesso in piedi l'uomo.

All'uomo basta volere e “sudare„ e la grazia di Dio farà il resto. Dio non

rifiuta la sua grazia a colui che fa ciò che è in suo potere. Non occorre

vedervi un'ispirazione stoica, come alcuni lo pretendono

[24] .

Cassiano riassume la sua dottrina in tre punti essenziali:

“E così, da parte dei Padri cattolici, i quali hanno appreso la perfezione del

cuore, non dalle parole delle vane dispute, ma dalla realtà delle loro opere,

sono stati dettati questi principi:

è proprio anzitutto della concessione di Dio indurre ognuno a desiderare tutto

ciò che è bene, in modo però che resti in piena facoltà del libero arbitrio

decidersi per l'una o per l'altra parte;

in secondo luogo è proprio della grazia divina far sì che siano effettuati i

suddetti compiti delle virtù, in modo però che non venga mortificato il potere

del libero arbitrio;

in terzo luogo appartiene alla concessione divina mantenere perseverante il

grado della virtù acquisita, in modo però che la suddetta libertà non subisca

alcuna restrizione.

Pertanto,

occorre ritenere che Dio, creatore dell'universo, opera tutto in tutti

in questa misura nell'incitare, nel proteggere e nel confermare, mai però nel

senso di togliere la libertà del libero arbitrio, che Egli stesso intese

concedere “(Coll.,

13,18).

Cassiano ed i monaci provenzali sono stati tacciati di semipelagianesimo – e

molti cattolici lo pensano ancora: le ricerche degli specialisti non hanno

raggiunto il grande pubblico. Prima di vedere da dove viene l'errore, occorre

innanzitutto constatare che questa parola risale soltanto al XVII secolo. È

dunque molto posteriore a Cassiano! Ma trova le sue radici evidentemente nel

Canone 5 del Concilio di Orange (589). Questo testo condanna chiunque afferma

che “l'inizio della fede non ci è dato dalla grazia, cioè dall'ispirazione dello

Spirito Santo, ma ci è inerente per natura„. I monaci provenzali, di cui

fa parte Cassiano, erano bollati da questa condanna. Ma non si trova alcuna traccia,

negli scritti di Cassiano, di un'opinione simile; gli Occidentali, di fronte

alla crisi pelagiana, hanno disarticolato la teologia dei Padri greci che era

quella di Cassiano. Essi hanno avvicinato alcune delle loro formulazioni ai testi

scritti da Pelagio. Quest'ultimo insiste molto, in effetti, sul libero arbitro,

vera grandezza dell'uomo. Egli scrive, ad esempio, a Demitriade:

“Ogni volta che devo parlare dell'educazione dei costumi e della condotta di una

vita santa, mi preoccupo in primo luogo di mettere in rilievo la forza e la

grandezza della natura umana e di mostrare ciò che è capace di compiere. „

Anche Cassiano, come Giovanni Crisostomo, Gregorio di Nissa ed i Padri greci,

esalta il libero arbitro. Ma occorre tenere conto del contesto teologico che è

il loro. I Padri greci hanno una visione ottimistica dell'uomo: la libertà, che fa

la bellezza e la grandezza dell'uomo, è stata data da Dio e non può essere persa

dall'uomo. Essi non negano l'indebolimento della libertà dovuto al peccato, ma

non è questo il punto che attira soprattutto la loro attenzione:

“Poiché la grazia non distrugge la natura ma la rivela ad essa stessa, è

perfettamente legittimo scoprire e predicare la presenza e l'azione positiva di

un'umanità che resta lei stessa (e non è forse questa la grazia delle grazie?),

ma alla luce e nel disegno di Dio„

[25] .

Come lo suggerisce A. Solignac, sarebbe urgente intraprendere una riflessione

sulla vera portata del concilio di Orange. La sfida non riguarda semplicemente

il passato. Poiché la spiritualità dell'Occidente ne guadagnerebbe, nel

ritrovare l'approccio dei Padri greci, così importante per rimettere in piedi

l'uomo.

[1]

Nota del traduttore.

Citazioni in italiano estratte da:

- Giovanni Cassiano - Conferenze spirituali

- O. Lari - Ed. Paoline 1965

- Giovanni Cassiano - Conferenze ai monaci

- L. Dattrino - Città Nuova Editrice 2000

- Giovanni Cassiano - Le Istituzioni cenobitiche

- L. Dattrino - Ed. Scritti Monastici - Praglia 1989

NOTE:

[2]

Cf. M. OLPHE-GALLIARD, « Cassien », DS, VII, col. 214-219 ; SC 42, p.

7-30 ;

J-Cl. GUY, Jean Cassien. Vie et doctrine spirituelle,

Lethielleux, Paris, 1961, p. 11-33.

[3]

J-Cl. GUY, op. cit., p. 14.

[4]

Tra di loro, abba Mosè (Coll., 1-2), abba Daniele (Coll.,

4), abba Serapione (Coll., 5), abba Teodoro (Coll., 6),

abba Sereno (Coll., 7-8), abba Isacco (Coll., 9- 10), abba

Teona (Coll., 21-23), abba Abramo (Coll., 24).

[5]

Originario dell’Elleponto (Asia Minore), quindi monaco nel deserto di

Nitria ed in seguito a Cellia, Evagrio era un fervente discepolo di

Origene. La sua dottrina spirituale aveva fortemente segnato i monaci di

Scete.

Quale era la dottrina spirituale di Evagrio? L’ascesi monastica conduce

alla apatheia (il controllo delle passioni) e permette di

giungere alla contemplazione del Dio invisibile. Egli fornisce un

orientamento contemplativo all’ascesi dei monaci dell'Egitto. La

meditazione delle Scritture è un fattore privilegiato per giungere alla

scoperta del loro senso nascosto.

[6]

Cf. A. DE VOGÜÉ, « Alexandrie contre Nitrie et Constantinople (400-405)

», Histoire littéraire du mouvement monastique dans l’Antiquité,

t. 3, Coll. « Patrimoines du christianisme », Cerf, 1996, p. 77-90.

[7]

Cf. L. BRÉSARD, Cours de spiritualité monastique, 1, 1994, p.

83-84.

[8]

Cf. A. DE VOGÜÉ, op. cit., p. 90.

[9]

J.-R. BOUCHET, Aux sources de la vie monastique. Leçons, Éd. du

Cerf, 1996, p. 48.

[10]

Cf. L. BRÉSARD, Cours de spiritualité monastique,

1, 1994, p. 85.

[11]

GENNADE, De viris illustribus, PL 58, 1059-1118 ; trad.

Yannick-Marie Escher.

[12]

Cf. Le prefazioni delle Conferenze.

[13]

Riguardo alla loro dottrina, cf. A. SOLIGNAC, articolo « Semipélagien »,

DS, XCII-XCIIIXCIV, col. 556-568.

[14]

M. LABROUSSE, Saint Honorat, fondateur de Lérins et évêque d’Arles,

Vie monastique, n° 3, Bellefontaine, 1995, p. 76.

[15]

AGOSTINO, Sulla predestinazione dei santi, I, 2.

[16]

M. LABROUSSE, op. cit., p. 81.

[17]

AGOSTINO, Sulla predestinazione dei santi, II, 3.

[18]

Coll., 13, 12 ; Cassiano cita Is 42, 18-20 ; 43, 8 ; Mt 13, 13.

[19]

IRENEO, Adv. haer., IV, 16, 4.

[20]

Giovanni Crisostomo,

Hom.12 in Hebr. 3.

[21]

Parlare di sinergismo, significa dire che l’agire umano è al di dentro

dell’agire divino.

[22]

M. LOT-BORODINE, La déification de l’homme, Bibliothèque

oecuménique/9, Éd. du Cerf, 1970, p. 220-222.

[23]

A. SOLIGNAC, articolo « Semipélagien », DS, XCII-XCIII-XCIV, col. 565.

[24]

M. LABROUSSE, op. cit., p. 81.

[25]

Giovanni Crisostomo,

Omelie di san Paolo.

Ritorno alla pagina iniziale su "Giovanni Cassiano"

Ritorno all'indice delle "ISTITUZIONI CENOBITICHE"

Ritorno all'indice delle "CONFERENZE SPIRITUALI"

| Ora, lege et labora | San Benedetto | Santa Regola | Attualità di San Benedetto |

| Storia del Monachesimo | A Diogneto | Imitazione di Cristo | Sacra Bibbia |

10 febbraio 2017

a cura di

Alberto "da

Cormano"

![]() alberto@ora-et-labora.net

alberto@ora-et-labora.net