Ordine dei carmelitani scalzi

Dal sito "https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_carmelitani_scalzi" - 2025

Il testo originale è molto più completo

1

Storia

1.1

Origini

1.2

Fondazione

1.3

Conflitti tra "scalzi" e

"calzati"

1.5

Congregazioni di Spagna e

Italia

1.6

Soppressioni del

Sette-Ottocento

2

Missioni

4

Abito

Lo stemma dell'ordine

L'Ordine dei Carmelitani scalzi (in latino Ordo Fratrum

Discalceatorum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo; sigla

O.C.D.) è un istituto religioso maschile di diritto pontificio.

L'ordine deriva dalla riforma scalza introdotta nel 1562 nel monastero

femminile di San Giuseppe d'Avila da santa Teresa di Gesù ed estesa al

ramo maschile dell'ordine carmelitano a opera di san Giovanni della

Croce con la fondazione del conventino di Duruelo nel 1568.

Gli scalzi furono riconosciuti prima come provincia (1580) e poi come

congregazione (1587) all'interno dell'ordine carmelitano, dal quale si

separarono definitivamente nel 1593. Dopo la separazione dal ramo

"calzato" i religiosi si divisero in due congregazioni autonome (di San

Giuseppe in Spagna e di Sant'Elia in Italia), riunite da papa Pio IX nel

1875.

L'abito dei frati è di colore bruno ed è costituito da veste talare

stretta alla vita da una cintura, scapolare e cappuccio; nelle occasioni

solenni si aggiungono cappa e cappuccio bianchi.

I carmelitani scalzi sono innanzitutto dediti alla vita contemplativa e,

secondariamente, alle attività pastorali (direzione spirituale,

predicazione) e al lavoro missionario.

1 Storia

1.1 Origini

Teresa di Gesù in un dipinto di Rubens (1615)

Teresa di Gesù, già religiosa carmelitana nel monastero

dell'Incarnazione di Avila (in Spagna), elaborò con alcune compagne il

progetto di un nuovo monastero riformato, sul tipo di quelli delle

clarisse "scalze" che seguivano lo spirito di Pietro d'Alcántara.

Trovata una sede, la adattò e, ottenuto il permesso della Penitenzieria

Apostolica, il 24 agosto 1562 la eresse in monastero (secondo la regola

senza mitigazioni del 1247, senza rendite) con il titolo di San

Giuseppe: nel 1563 Teresa fu eletta priora e fissò le prime norme di

vita.

Maturò poi l'idea di istituire una famiglia di religiosi dello stesso

stile per la direzione spirituale delle monache e, per mezzo del vescovo

d'Avila Álvaro de Mendoza, sottopose il progetto al priore generale dei

carmelitani. Nel 1567 Teresa ricevette la visita del priore generale

Giovanni Battista Rossi, che apprezzò e incoraggiò la sua opera,

invitandola a fondare altri monasteri; dopo un iniziale rifiuto, il

generale concesse anche il permesso di erigere due conventi maschili di

"carmelitani contemplativi" posti sotto l'obbedienza del provinciale di

Castiglia.

Nell'autunno 1567 Teresa incontrò Giovanni di San Mattia, giovane

carmelitano del convento di Medina del Campo, studente di teologia e

filosofia a Salamanca e da poco sacerdote, che stava meditando di

passare ai certosini. Teresa lo convinse a diventare la pietra

fondamentale della riforma che intendeva realizzare tra i frati

dell'ordine.

Per iniziarlo al nuovo stile di vita, Teresa volle con sé Giovanni alla

fondazione del monastero delle scalze di Valladolid. Dopo averlo

rivestito per primo dell'abito da lei ideato per i suoi frati, lo invitò

a preparare il primo conventino a Duruelo.

1.2 Fondazione

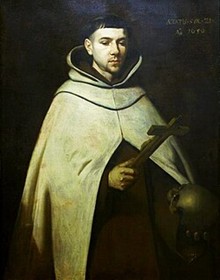

Giovanni della Croce in un dipinto di Francisco de Zurbarán (1656)

La vita comune ebbe inizio il 28 novembre 1568 con Giovanni, che prese

il nome di Giovanni della Croce, Antonio di Gesù, già priore del

convento di Medina del Campo, e il fratello laico Giuseppe di Cristo.

Teresa diede ai suoi frati quella che lei definiva la "Regola primitiva"

dell'ordine carmelitano, cioè quella emanata da papa Innocenzo IV con la

bolla Quem honorem conditoris del 1º ottobre 1247, senza le

successive mitigazioni relative al silenzio, al raccoglimento e

all'astinenza approvate dai papi Eugenio IV, Pio II e Sisto IV. I frati

univano alla vita di preghiera un fervente apostolato tra gli abitanti

dei vicini villaggi.

Il 13 luglio 1569 fu fondato a Pastrana il secondo convento dei

carmelitani scalzi, nel quale abbracciarono la vita religiosa i primi

italiani: Ambrogio Azzaro (Mariano di San Benedetto) e Giovanni Narducci

(Giovanni della Miseria). La comunità di Duruelo nel 1570 si trasferì a

Mancera de Abajo; lo stesso anno, a causa del fiorire delle vocazioni,

fu inaugurato ad Alcalá de Henares il primo collegio della riforma e

Giovanni della Croce ne fu il primo rettore. A queste prime tre

comunità, si aggiunsero presto i conventi di Altomira (1571) e di Roda

(1572).

1.3 Conflitti tra "scalzi" e

"calzati"

A partire dal 1572 si aprirono numerose case in Andalusia (San Juan del

Puerto, Granada, La Peñuela...) non autorizzate dal priore generale;

inoltre nel 1574 fu eletto superiore provinciale di Andalusia Girolamo

della Madre di Dio Gracián, che aveva professato tra gli scalzi di

Pastrana. Ciò creò un attrito tra gli scalzi e il resto dell'ordine.

Il capitolo generale dei carmelitani celebrato a Piacenza nel 1575

condannò gli scalzi come "disobbedienti, contumaci e ribelli" e impose

loro di lasciare i conventi andalusi fondati senza il consenso del

priore generale. Il nunzio apostolico in Spagna, Nicolò Ormaneto,

favorevole agli scalzi, rese inefficaci le decisioni del capitolo

generale, ma ciò servì solo a inasprire il conflitto con i "calzati",

tanto che nel 1577 Giovanni della Croce fu arrestato ad Avila e

incarcerato a Toledo: riuscì a fuggire dal carcere conventuale solo nove

mesi dopo.

Gli scalzi, inoltre, convocarono illegittimamente un capitolo ad

Almodóvar del Campo ed elessero un loro provinciale: il nuovo nunzio

apostolico Filippo Sega, meno favorevole agli scalzi rispetto al suo

predecessore, reagì destituendo il provinciale, abrogando gli atti del

capitolo e scomunicando i partecipanti. I conventi degli scalzi vennero

sottomessi a due carmelitani della comune osservanza: Juan Gutiérrez e

Diego de Cárdenas.

Ma nel 1579 il nunzio Sega, su pressione di un consiglio di quattro

assistenti nominati da Filippo II, revocò i poteri a Gutiérrez e de

Cárdenas e nominò per le comunità della riforma scalza un vicario

generale nella persona di Angelo de Salazar, già provinciale di

Castiglia al tempo della fondazione del monastero di San Giuseppe.

A istanza di Filippo II, con il breve Pia consideratione di papa

Gregorio XIII del 22 giugno 1580, gli scalzi furono separati dai

carmelitani "calzati" ed eretti in provincia. Il capitolo degli scalzi

celebrato ad Alcalá il 3 marzo 1581 rese esecutivo il breve papale ed

elaborò un primo corpo completo di costituzioni.

Il primo provinciale fu Gerolamo della Madre di Dio Gracián: sotto il

suo provincialato, gli scalzi fondarono il loro primo convento fuori dal

territorio spagnolo, a Genova (1584); il 10 aprile 1584 fu aperta la

prima missione in Congo e l'11 luglio 1585 un gruppo di frati partì per

il Messico.

1.4 Ordine indipendente

Il successore di Gracián, Nicolò di Gesù Maria Doria, fu eletto il 10

maggio 1585. Egli mise un freno all'attività missionaria degli scalzi e

agli sviluppi fuori della Spagna, concentrandosi sul consolidamento

della riforma: organizzò le case esistenti in distretti o province,

ottenne un procuratore generale per gli scalzi a Roma (breve Quae a

praedecessoribus di papa Sisto V del 20 settembre 1586), fece

abbandonare agli scalzi il rito gerosolimitano in favore di quello

romano e, con il breve Cum de statu del 10 luglio 1587, ottenne

l'erezione degli scalzi in congregazione con un proprio vicario

generale. Nel 1588 Doria fu eletto vicario generale e formò un governo

collegiale di sei consiglieri generali (la consulta), orientato a un

controllo minuto di tutta la congregazione.

Nel 1593 Doria ottenne dal capitolo generale dell'ordine riunito a

Cremona la completa separazione giuridica degli scalzi dal tronco

principale dei carmelitani e papa Clemente VIII ratificò il voto del

capitolo con la bolla Pastoralis officii del 20 dicembre 1593.

Nicolò di Gesù Maria Doria, nominato preposito generale fino alla

celebrazione di un nuovo capitolo generale, morì pochi mesi dopo: nel

1594 fu eletto il primo vero generale dell'ordine, Elia di San Martino.

1.5 Congregazioni di Spagna e

Italia

La chiesa del convento di Santa Maria della Scala, prima sede romana

dell'ordine

La Chiesa di Nostra Signora di Gràcia e San Giuseppe a Barcellona

Nonostante già da tempo si facesse strada il progetto di fondazioni a

Roma e Napoli, l'erezione di conventi scalzi in Italia incontrava

l'opposizione di Filippo II e dei superiori dell'ordine: da un lato

perché si temeva che la diffusione dell'ordine fuori dalla Spagna

avrebbe potuto nuocere all'ideale di orazione e penitenza che erano

norma di vita per i frati, dall'altro perché si temeva la direzione e il

potere di visita sulle case spagnole da parte di Roma.

Il 20 marzo 1597, con la bolla Sacrarum Religionum, papa Clemente

VIII concesse agli scalzi l'erezione di un convento a Roma, in Santa

Maria della Scala. Subito dopo, il papa sottrasse i due conventi

italiani (Genova e Roma) alla giurisdizione dei superiori spagnoli e li

sottomise immediatamente alla Santa Sede: il 13 novembre 1600, con il

breve In apostolicae dignitatis, eresse i conventi italiani in

congregazione indipendente.

Non ci sarebbe stata nessuna intercomunione tra i conventi spagnoli e

quelli italiani. I carmelitani scalzi vennero, così, a essere costituiti

da due congregazioni distinte, con governi e legislazioni proprie: la

congregazione spagnola di San Giuseppe e la congregazione italiana di

Sant'Elia; alle prime due si aggiunse, nel 1773, quella portoghese di

San Filippo, che ebbe però vita effimera.

La congregazione spagnola si caratterizzò per il ritiro, il

raccoglimento e l'osservanza regolare. L'attività missionaria avviata in

Congo fu presto abbandonata e ai religiosi in Messico fu proibito anche

l'insegnamento del catechismo agli indigeni: tale atteggiamento, anche

se non consentì l'irradiazione apostolica, favorì gli studi e l'attività

letteraria.

Dalla separazione della provincia portoghese (costituita nel 1588) dalla

congregazione spagnola, ebbe origine la congregazione del Portogallo,

eretta da papa Clemente XIV con il breve Paterna sedis del 28

aprile 1773. L'attività apostolica della congregazione portoghese fu

notevole: si ebbero anche fondazioni nei possedimenti africani di

Mozambico e Angola e, soprattutto, in Brasile. Fu soppressa nel 1834.

Con l'atto di erezione, papa Clemente VIII diede alla congregazione

italiana il potere di fondare case in tutto il mondo, a eccezione della

Spagna e dei suoi possedimenti. La congregazione italiana si dotò di

costituzioni proprie organizzando una forma di vita ben distinta da

quella vigente in Spagna.

I carmelitani scalzi della congregazione italiana conobbero una grande e

rapida diffusione: nel 1614 i membri erano già più di 300 sparsi in

tutta Europa e si procedette alla divisione della congregazione in

province (3 in Italia e una rispettivamente in Francia, Polonia e

Belgio-Germania); nel 1650 i frati professi erano 2.326, con 149

conventi organizzati in 14 province e circa 100 missionari sparsi in

Persia, India, Arabia, Siria, Libano, Inghilterra e Paesi Bassi (per la

formazione dei missionari esistevano tre seminari a Roma, Lovanio e

Malta).

1.6 Soppressioni del

Sette-Ottocento

La Vergine del Monte Carmelo con santa Teresa di Gesù e altri santi

carmelitani. Dipinto di Pietro Novelli, 1641.

Le circostanze politiche e sociali della seconda metà del Settecento e

dell'inizio dell'Ottocento causarono gravi perdite a tutte le

congregazioni dell'ordine.

In Francia i disordini iniziarono nel 1766, quando la Commission des

réguliers impose delle nuove costituzioni ai carmelitani scalzi.

Dopo lo scoppio della Rivoluzione, fu prima sospesa l'emissione dei voti

e nel 1790 furono dissolti tutti gli ordini non dediti all'insegnamento

o alle opere di carità: molti frati furono ghigliottinati, o fucilati, o

deportati in Guyana.

Nel 1767 il governo veneto pose limiti all'ammissione di nuovi religiosi

e limitò il numero di frati per convento; le soppressioni vere e proprie

in Italia, iniziate nel 1797 con la Repubblica cisalpina, si estesero

presto al resto della penisola e culminarono nelle leggi eversive del

1866.

Quasi tutti i conventi austriaci furono soppressi da Giuseppe II nel

1782 e nel 1783 iniziò la soppressione in Polonia e Lituania. Molti

conventi tedeschi andarono persi nel 1802 e nel 1810 furono soppresse le

case in Belgio.

In Spagna Napoleone nel 1808 ordinò la chiusura di un terzo dei conventi

e il fratello Giuseppe continuò la sua politica avversa agli ordini

religiosi; la guerra d'indipendenza contro la Francia produsse un

ulteriore indebolimento della congregazione spagnola. La timida ripresa

che si ebbe dopo il 1824 fu stroncata dalle leggi del 1835, che

proibirono di accettare novizi e decretarono la chiusura dei conventi

con meno di 12 frati, e dalla soppressione generale del 9 marzo 1836:

qualche piccola comunità sopravvisse clandestinamente e molti

carmelitani scalzi si trasferirono in Italia o in Francia.

I 14 conventi portoghesi furono soppressi con il decreto legge emesso da

Joaquim António de Aguiar del 28 maggio 1834 e i frati secolarizzati e

dispersi.

1.7 Unificazione e ripresa

Quando la situazione politica lo rese possibile, i frati ripresero

ovunque la vita comune. Si ebbero però difficoltà in Spagna dove, per

effetto del breve di Clemente VIII del 1600, ai religiosi della

congregazione italiana era proibito fare fondazioni.

I religiosi spagnoli, per superare il problema, si rivolsero al vescovo

di Urgell e al cardinale Donnet di Bordeaux per chiedere alla Santa Sede

l'unione delle congregazioni di Spagna e Italia. Papa Pio IX affidò lo

studio della questione al procuratore generale della congregazione

d'Italia, Girolamo dell'Immacolata Gotti, che sottolineò la validità

della proposta e fece dei suggerimenti per superare le eventuali

difficoltà.

Pio IX, mediante il breve Lectissimas Christi turmas del 12

febbraio 1875, decretò la fusione delle congregazioni d'Italia e di

Spagna in un unico ordine, soggetto all'autorità di un preposito

generale residente a Roma, ed estese a tutto l'ordine le costituzioni

già in vigore per la congregazione italiana.

Grazie all'unione, la ripresa dell'ordine fu rapida. Furono fondati

conventi nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti d'America ad opera degli

scalzi della Baviera, cacciati dalla Germania nel 1876 per il

Kulturkampf; i frati spagnoli si aprirono all'attività missionaria,

che prima dell'unione era loro preclusa, e fecero fondazioni a Cuba, in

Argentina, in Cile, in Perù, in Uruguay e in Brasile.

Nel Novecento l'attività missionaria dei carmelitani scalzi ebbe un

nuovo impulso: nel 1918 fu affidata loro la prefettura apostolica di

Urabá, in Colombia; nel 1937 la prefettura apostolica di San Miguel de

Sucumbíos, in Ecuador; nel 1945 la prefettura apostolica di Esmeraldas,

ancora in Colombia; nel 1952 i frati espulsi dalla Cina presero a

lavorare nella prefettura apostolica di Nagoya, in Giappone; nel 1953 fu

loro affidata la prefettura apostolica di Kuwait; nel 1954 la prefettura

apostolica di Tumaco, sempre in Colombia.

2 Missioni

Teresa di Gesù e Giovanni della Croce, in un'opera d'arte contemporanea

nel Teresianum.

Sin dal principio la congregazione italiana di Sant'Elia si caratterizzò

per l'impegno missionario: i primi missionari partirono per la Persia

nel 1604 e nel 1607 si stabilirono a Esfahan (da Esfahan i carmelitani

scalzi partirono per fondare stazioni missionarie di Hormuz, Sindh,

Shiraz, Bassora, Jolfa, Mascate e altrove); nel 1627 fu fondata una

missione ad Aleppo, che ebbe presto succursali a Tripoli e sul Monte

Libano.

Nel 1631 il missionario Prospero dello Spirito Santo penetrò in

Palestina e riuscì a recuperare all'ordine il convento del Monte Carmelo

ed a fondare residenze ad Haifa e a San Giovanni d'Acri.

Nel 1642 i carmelitani scalzi di Persia fondarono un convento a Goa,

dove fecero il noviziato i missionari Dionigi della Natività e Redento

della Croce, i primi martiri dell'ordine. Da Goa i religiosi scesero nel

Kerala per lavorare presso i malabaresi: inizialmente la missione fallì,

ma nel 1656 papa Alessandro VII affidò ai carmelitani scalzi la Serra

del Malabar e nel 1659 inviò il primo missionario-vescovo dell'ordine,

Giuseppe di Santa Maria Sebastiani. Nel 1696 ai carmelitani scalzi fu

affidato il governo del vicariato apostolico del Gran Mogol, nell'India

del Nord, che ressero fino al 1854, e nel 1721 il vicariato apostolico

di Babilonia. I missionari dell'ordine penetrarono anche in Cina.

Oltre che nelle missioni ad gentes, sin dalle origini i

carmelitani scalzi della congregazione di Sant'Elia lavorarono presso i

cristiani non cattolici: nel 1615 ebbe inizio la missione in

Inghilterra, durata fino al 1850; nel 1625 in Irlanda, dove i frati

subirono gravi perdite per le persecuzioni dei puritani; nel 1648 nei

Paesi Bassi, durata fino al 1853. Furono importanti centri missionari

anche Nauplia e Patrasso, per l'apostolato presso i greco-ortodossi, e,

in Polonia, Berdyczów, Głębokie e Wiśniowiec, presso i ruteni.

Il terz'ordine regolare è costituito dai membri delle congregazioni

religiose aggregate all'ordine. Per ottenere l'aggregazione all'ordine,

una congregazione deve accettarne una parte tipica dell'abito (lo

scapolare) e la regola, ma deve essere soprattutto animata dallo spirito

del Carmelo (accentuazione della vita di orazione, nota mariana).

Tra le congregazioni aggregate si ricordano (tra parentesi, la data di

aggregazione): quelle maschili dei Carmelitani della Beata Vergine Maria

Immacolata (1860) e dei Servi del Paraclito (1956); quelle delle suore

carmelitane maricole (1672), teresiane di Veroli (1761), della

Provvidenza (1825), della Madre del Carmelo (1866), del Carmelo

Apostolico (1868), di Lussemburgo (1886), latine di Trivandrum (1892),

di Santa Teresa di Firenze (1903), del Divin Cuore (1904), missionarie

di Santa Teresa (1905), missionarie (1906), di Santa Teresa di Torino

(1907), di San Giuseppe di Saint-Martin (1908), della Carità (1911), di

San Giuseppe di Barcellona (1915), povere bonaerensi di San Giuseppe

(1918), Ancelle di Maria Immacolata (1919), di San Giuseppe del Salvador

(1920), del Sacro Cuore (1920), missionarie teresiane (1930), del

Bambino Gesù (1936), Piccole Suore di Santa Teresa del Bambin Gesù

(1936), teresiane di San Giuseppe (1941), teresiane di Verapoly (1956);

l'istituto secolare di Nostra Signora della Vita (1947).

I membri del terz'ordine secolare, riformato dopo il Concilio Vaticano

II, emettono la promessa di tendere alla perfezione evangelica e di

vivere secondo l'orientamento spirituale del carisma teresiano. La

promessa è emessa dopo due anni di formazione e dopo tre anni di vita

nel terz'ordine i membri hanno la facoltà di emettere i voti di castità

e obbedienza.

4 Abito

L'abito dei frati carmelitani scalzi è essenzialmente lo stesso dei

religiosi dell'antica osservanza, ma più povero. Il primo fu

confezionato da Teresa di Gesù e dalle sue monache per Giovanni della

Croce nell'estate del 1568.

La forma dell'abito fu delineata definitivamente nel capitolo di Alcalá

de Henares nel 1581: in sargia o tessuto rozzo, del colore bruno-grigio

della lana non tinta, costituito da una tunica lunga fino alle caviglie

con le maniche strette, cappuccio corto e stretto, scapolare più corto

di un palmo rispetto alla tunica, cappa bianca di un palmo più corta

dello scapolare; la cintura, in origine larga due dita e pelosa, fu

presto sostituita da una cinghia di cuoio nero con fibbia di ferro o

osso; i piedi dovevano essere scalzi (calze e scarpe erano ammesse solo

in caso di viaggio o malattia), ma si potevano indossare le

alpargatas, calzature con suola di corda e tomaia di canapa (nel

1605 in Italia furono sostituite da sandali di cuoio).

Con le costituzioni del 1928 si aggiunsero alcuni dettagli: crocifisso

da portare sul lato sinistro del petto, sotto allo scapolare; cintura

lunga terminante a una ventina centimetri da terra; corona del rosario

alla cintura.

Nel 1986 la legislazione relativa all'abito è stata notevolmente

semplificata: di colore bruno, costituito da veste talare, cintura,

scapolare, cappuccio e, nelle occasioni solenni, cappa e cappuccio

bianchi.

Il cortile interno del Teresianum

L'ordine dei carmelitani scalzi accentua fortemente il primato della

vita contemplativa sull'azione apostolica. Oltre che alla preghiera e

alla meditazione, i carmelitani scalzi si dedicano alla predicazione,

all'amministrazione del sacramento della penitenza, alla guida di corsi

di spiritualità, all'organizzazione di esercizi e ritiri spirituali. Il

ministero parrocchiale è, di norma, escluso dalle forme di apostolato

consentiti ai frati, ma è accettato in base alle esigenze delle Chiese

locali. I carmelitani scalzi si dedicano anche all'attività missionaria

e al lavoro ecumenico.

Il principale centro di studi dell'ordine è il collegio internazionale

Teresianum (già dei Santi Teresa di Gesù e Giovanni della Croce),

fondato il 16 luglio 1935, con facoltà teologica (decorata con il titolo

di "pontificia" nel 1963) e istituto di spiritualità (riconosciuto nel

1964). Al Teresianum sono aggregati anche lo Studium

Notre-Dame de Vie di Venasque e l'Institute of Theology at Jyotir

Bhavan del Kerala.

La sede generalizia è in corso d'Italia a Roma. Il governo centrale è

costituito da un preposito generale (che porta anche i titoli di priore

del convento del Monte Carmelo e di gran cancelliere del Teresianum)

e da quattro consiglieri (o definitori) che costituiscono il definitorio

generale: preposito e definitori sono eletti con un mandato di sei anni

dal capitolo generale, costituito dai padri provinciali e da un

religioso eletto da ogni capitolo provinciale. Il capitolo provinciale è

triennale ed elegge sia il provinciale con i suoi consiglieri che i

priori dei singoli conventi.

Organo ufficiale per gli atti dell'ordine è la rivista Acta Ord.

Carmel. Discalceatorum, fondata nel 1956.

I carmelitani scalzi sono presenti in Africa (Burkina Faso, Burundi,

Camerun, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Repubblica

Democratica del Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Kenya, Madagascar,

Malawi, Mauritius, Nigeria, Reunion, Ruanda, Senegal, Seychelles,

Sudafrica, Tanzania, Togo, Uganda), nelle Americhe (Argentina, Bolivia,

Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,

Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Porto

Rico, Repubblica Dominicana, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela), in Asia

(Corea del Sud, Filippine, Giappone, India, Indonesia, Iraq, Israele,

Libano, Singapore, Taiwan, Thailandia, Vietnam), in Europa (Albania,

Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Repubblica

Ceca, Croazia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Malta,

Monaco, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Russia,

Serbia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria) e in

Australia.

Alla fine del 2011, l'ordine contava 619 case e 3.994 religiosi, di cui

2.837 sacerdoti.

Bibliografia

-

Annuario pontificio per l'anno 2013,

Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013. ISBN

978-88-209-9070-1.

-

Guerrino Pelliccia e Giancarlo Rocca (curr.), Dizionario degli

Istituti di Perfezione (DIP), 10 voll., Edizioni paoline, Milano

1974-2003.

-

Giancarlo Rocca (cur.), La sostanza dell'effimero. Gli abiti

degli ordini religiosi in Occidente, Edizioni paoline, Roma

2000.

Voci correlate

Ritorno alla pagina iniziale "Regola di sant'Alberto"

| Ora, lege et labora | San Benedetto | Santa Regola | Attualità di San Benedetto |

| Storia del Monachesimo | A Diogneto | Imitazione di Cristo | Sacra Bibbia |

16 aprile 2025

a cura

di

Alberto "da Cormano" ![]() alberto@ora-et-labora.net

alberto@ora-et-labora.net